「回流」和「去風險」是您在新聞文章和政策文件中可能越來越頻繁地看到的詞。

第一個涉及將外國企業遷回原籍國的做法(與離岸外包相反),第二個涉及減少對「風險」貿易夥伴的依賴。

從 1992 年左右到 2008 年金融危機,世界受益於國際貿易的爆炸式增長,隨後推高了全球普通公民的生活水平。

現在,專家表示,超全球化已經開始動搖。

吉塔·戈皮納特 (Gita Gopinath) 表示:「世界共同 GDP 並沒有真正發生太大變化,但各國的購買來源正在改變」。

在一些國家,我們看到保護主義抬頭,各國對外國商品進口徵稅以支持國內生產。然而,專家也警告國際貿易夥伴之間正在出現部落主義。

換句話說,各國越來越有可能與政治盟友而非敵對國家做生意,導致沿著政治路線形成貿易集團。

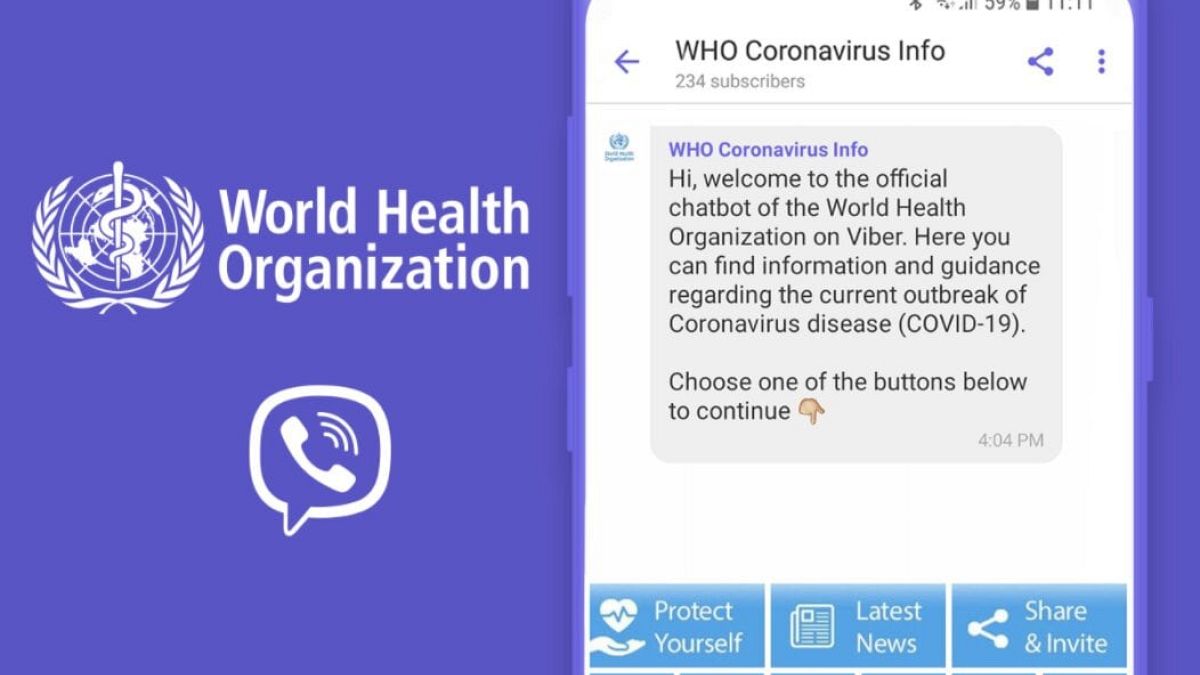

國際貨幣基金組織指出了這一趨勢背後的許多驅動因素,特別是俄羅斯入侵烏克蘭和新冠肺炎 (COVID-19) 大流行,這引發了人們對國內燃料和醫療設備供應的擔憂。

戈皮納特表示:“在 COVID-19 大流行和俄羅斯入侵烏克蘭之後,各國越來越擔心韌性、供應鏈安全和國家安全。”

她解釋說,「最糟糕的情況」將是政治集團之間的貿易完全崩潰,這種情況可能「導致全球 GDP 產出減少約 7%」。

這相當於約 7.4 兆美元(約 6.8 兆歐元),相當於法國和德國經濟規模的總和。

要詳細了解全球碎片化的危險,以及它如何影響淨零之路,請觀看我們上面的影片。